せっかくの〈日本初の星形城郭〉もその真価を発揮することなく、その役割を終えることになります。

こうして藤原主馬の手によって、サヴァールの著した欧州の近代陸戦理論に対応した砲戦陣地を日本で初めて具現化した戸切地陣屋ですが、その真価はそれを運用する側……他の松前藩士らには伝わらなかったようです。

かねてより崇広・主馬らが進めんとした西洋流砲術への入門や稽古に「サボタージュ」「稽古中の私語」「洋式砲術稽古でわざと和式砲術を始める」など妨害とも取れる行為で抵抗していたことがそれを戒める当時の布達などから読み取れますが、日米条約以降各国との平和条約による外交的交渉が進むにつれ北方の軍事的緊張が和らいでいったこともあり、「実戦」への備えへの真剣み=西洋軍学を「真面目に」学ぼうとする機運も徐々に薄らいでいってしまったのでしょう。

(なおこの状況は松前藩に限らず、例えば仙台藩士・玉蟲左太夫(たまむし さだゆう)が著した『入北記』(安政4・1857)では、秋田藩のマシケ陣屋で行われた砲術演習は和式砲術によるかたちだけのものであったり、自らの属する仙台藩の白老陣屋では藩士が幕府役人に賄賂を渡し日がな釣りにいそしんでいるなど、北方防衛の弛緩ぶりを強く嘆いています)

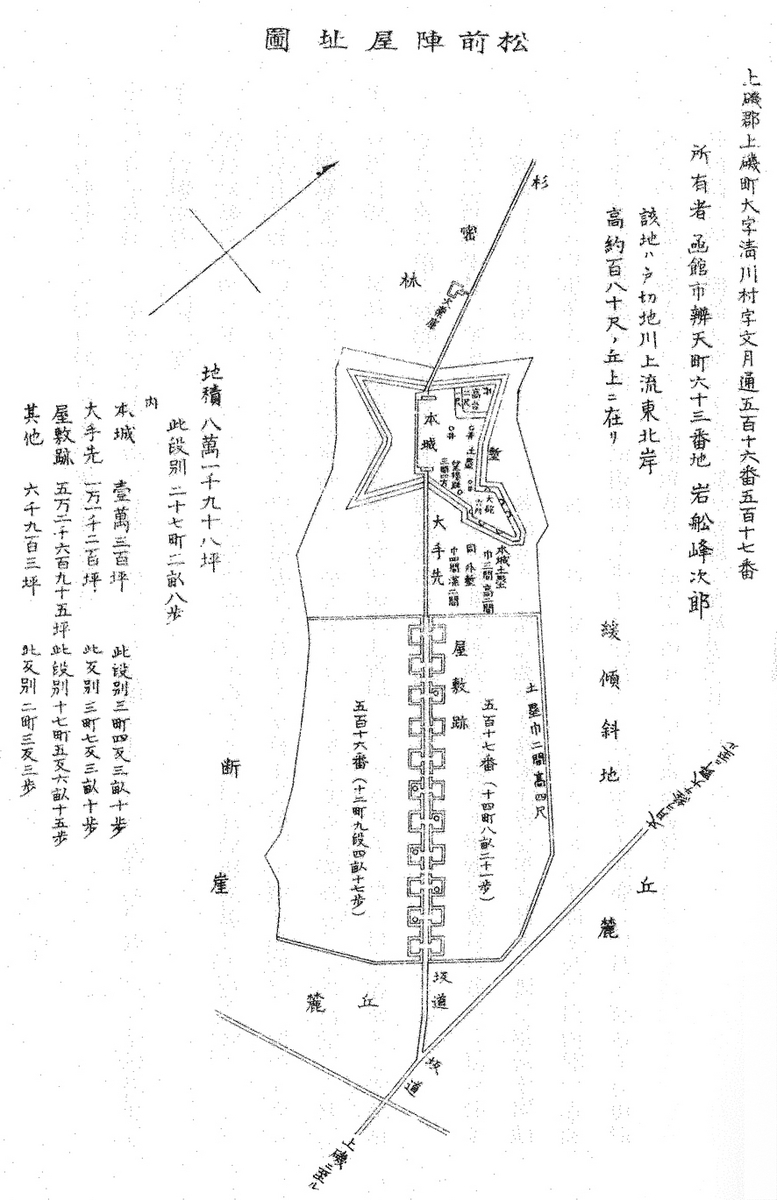

1861年(文久元年)には、戸切地陣屋正面大通り沿いに本拠福山より藩士を移住させ、その屋敷が立ち並ぶ居住地を土塁で囲んでしまいます(図28)。これは、サヴァール教本では禁忌である「陣前斜面に構築された敵の進軍に利することのできる家屋などの建築物」に他ならず、戸切地陣屋の砲戦陣地としての機能を削るものです。

つまり、この時点ですでに松前藩内における洋式軍学への理解・優先度はほぼ皆無であったとも言えます。

日本において発達し、鎖国の間ガラパゴス的に共有されてきた和式築城と、鎖国の「外」で数百年の時をかけてまったく異なる戦闘常識のもと培われた洋式築城は系譜として完全の別物です。

なので、専門に学ばねば知ることもなく、そうした担い手が当時はまだまだごく少数だったことは確かです。

こうした洋式軍学とそれを基盤とする洋式築城への理解の乏しさから来る「設計者(洋式軍学者)」の目指した本来機能が、「運用者」(の「日本的」常識)によって損なわれていく例は大いにありうることです。

そして、これは戸切地陣屋にだけ起きたことではありません。五稜郭もその一例なのです。図と併せて解説しましょう。

図29は武田斐三郎による五稜郭の初期設計図の写しです(なお先述しましたが、斐三郎と藤原主馬は佐久間象山塾の同期同門であり、サヴァール教本に基づく洋式軍学の素養は同じように持ち備えていたと考えられます)。

五稜の稜堡の間にすべて半月堡(はんげつほ)が設けられ、さらに一部は堡障(ほうしょう)を加えさらに補強していることがわかります。

今日、五稜郭に係る解説で「日本における馬出(うまだし)」などと説明されることの多い半月堡ですが、それは本来の用途ではありません。本来半月堡は外郭に砲類を置いて運用し、敵の迎撃とともに主堡あるいはより外側の外壁(カーテンウォール)の防衛に用いるための設備です。

内側に防壁が設けられていないのは、攻勢によりそれらを放棄した際に敵側に利用されないためであり、そこに敵を誘い込むためではありません。つまり、馬出とは根本的に前提が異なります。

また、先に引用した通り、サヴァール教本では稜堡は「その先端どうしを繋ぐラインが240mを越えると稜堡側面からの援護火力が減衰してしまう」と説いています。

そして、五稜郭の稜堡尖端どうしの距離は約320mとこれを大幅に超えています。こうした火力減衰の閾値を超えた各主堡の防戦能力を補う為に設けられたのが、設計図に見える全周の半月堡群なのです。

それを考えると、当初設計の通り全周に半月堡がある姿こそが稜堡式城郭としての「完全」であり、現在の一ヶ所しか残らずしかも馬出のごとく用いられている状況……つまりは「日本的」常識に基づく用途に転じられている状況こそが本来用途からすれば「特異」であることがおわかりいただけると思います。

さらに、工事開始から5年後、竣工間近の1862年(文久元年)の『箱館亀田一円切絵図』にある五稜郭を見ると、そうした西洋軍学に係る要素が「日本的」常識に上書きされていっていることがわかります。

北西に密着・密集して建設された役宅群は本陣から「そちら側」の砲戦機能を奪い去っており、さらには大砲の射程範囲よりはるかに近い距離に、サヴァールが陣地前方に築いてはならないとした「家屋・塀・石組みや樹木・雑木・生垣・下草に至るまで、敵の(陣地への)接近に有利に働くもの」にほかならない、方形の土塁がぐるりと取り囲むように設けられてしまっています(図30)。

本陣までの距離平均約300m、最も近いところで200m程度。当時の曲射砲の有効射程距離は約500m~ですので、たやすく本陣内に曲射で榴弾を撃ち込むことができる距離です。

しかも総延長は本陣(星形稜堡)内周の倍以上におよびます。その裏側に攻撃起点を設け障壁として利用可能な土塁を、しかも自陣を囲むようにひとつながりで築いてしまっては、敵が往来自由かつ優位に包囲攻撃を行うためのお膳立てをわざわざ自ら整えてしまっているようなものです。

洋式軍学、特にサヴァール以降の防衛・砲戦理論に基づいたものとはとうてい考えられないでしょう。

これらの構造物配置は、あるいは和式築城におけるいわゆる惣構の構築を目指したものなのかもしれません。だとすると、この時点で五稜郭にはすでに軍事的機能は求められておらず、江戸時代末期の城郭のほとんどと同じように、政庁機能あるいはそのシンボルとしての在り方がその主目的であった可能性を考慮してもよいのかもしれません。

稜堡式城郭とは、数百年の戦いのなかで磨き上げられてきた戦闘特化・砲戦特化の城郭構造ですが、もしその終着点のひとつとして「戦闘と切り離された姿」があったのだとしたら……あるいはそれこそが「五稜郭の五稜郭たる所以」なのかもしれません。

当時の状況を鑑みれば、自国内の軍事常識とはまったく別系統として進化した19世紀基準の稜堡式築城およびその基盤となる洋式軍学理論を受け入れるには、まだまだ日本国内の大半は旧態のままかつ未成熟でした。先んじてそれらを理解し実践を試みた「設計者」の理念・理想に基づく「本質」が、その他大勢の「運用者」の間に深く根付いた「国内常識」によってかき消され忘れ去られていく姿が、先に述べた戸切地陣屋や五稜郭のたどった歴史の中に垣間見えます。

そして、そうした「運用」側による本質とかけはなれた評価の姿勢・視座が、現在においても払拭されず、未だ「日本の城の常識」でそのあり方を読み解こうとしてしまう……これが、現状の「日本の稜堡式城郭」の評価における大きな問題点だと自分は考えています。

その後世界では施条砲(ライフル)技術の発展による小銃・大砲のさらなる技術革命により、戦闘常識はめまぐるしく変化していきます。

ようやく日本国内でも洋式軍隊が編成される19世紀後半の戦闘においては、すでに「城の時代」は完全に終焉していました。

1868年(明治元年)10月、箱館戦争が勃発すると、戸切地陣屋の守備兵は当時常駐の兵力に乏しい五稜郭・箱館府の救援のため出兵。峠下(とうげした)・七重(ななえ)での敗戦後は陣屋に戻ることなくそのまま箱館から脱出してしまいます。

取り残されたわずかな人員は、大野村攻略後に周辺の鎮撫(ちんぶ)に出た本多幸七郎(ほんだ こうしちろう)・滝川充太郎(たきがわ みつたろう)率いる伝習隊(でんしゅうたい)の接近を見るや建物を自焼して逃げ去り、ここに戸切地陣屋はその歴史に幕を下ろします。

翌1869年(明治2年)5月には、五稜郭が反撃不能な距離からの長射程艦砲射撃(これを可能にしたアームストロング砲が実戦投入されたのが、五稜郭着工の2年後……つまりは「もうそこから動かせない」タイミングであったというのも不運ではありました)により一方的に蹂躙され、陸戦における活躍の場を一度ももたないまま箱館戦争終結とともに開城します。

こうして、開国に前後して築かれた「早すぎた」日本の稜堡式城郭たちは、その真価を理解されることも活かされることもなく、新時代の訪れを前にしてその役割を終えていくこととなったのです。

戸切地陣屋についての質問を募集中

この連載を読んで戸切地陣屋に興味を持った方も多いと思います。時田学芸員に聞いてみたいことがあれば以下のフォームから質問を送ってください。後日回答をいただく機会を作ります。記事についての感想もお待ちしています!