本日、今週金曜日に一般公開される名古屋城本丸御殿の第3期工事部分「上洛殿」を取材する機会をいただいたので見学してきました。

たっぷり写真を撮影してきたので、みなさんにご紹介します。

なお名古屋城本丸御殿は現在も内部の撮影は可能なのですが、おそらく当面の間は人が溢れてゆっくり撮影できないと思いますので、このページの写真を見ながら撮影したい場所のイメージをしておくといいかもしれません。

名古屋城本丸御殿、第3期工事部分について

はじめに名古屋城本丸御殿についての説明をすると、ここは徳川家康の9男である徳川義直の住居として建てられた御殿です。

「大坂の陣」直後の1615年(慶長20年)4月には、この本丸御殿で義直と浅野幸長の娘・春姫との婚儀がとりおこなわれています。当初は本丸御殿を住居としてして義直ですが、1620年(元和6年)には二の丸御殿に引っ越したため、以後の本丸御殿は将軍が上洛の際に使用する宿舎となりました。

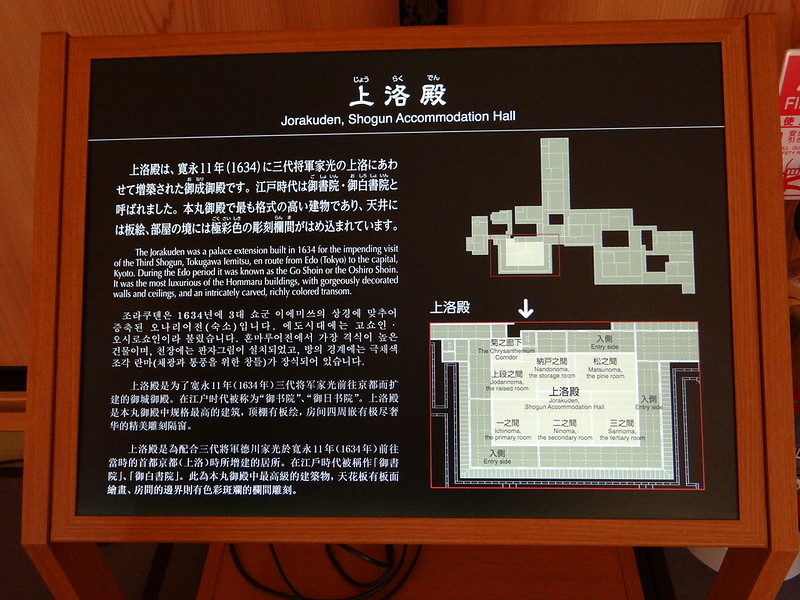

じっさい1626年(寛永3年)には徳川秀忠が、1634年(寛永11年)には徳川家光がここに宿泊しています。この家光の上洛にあわせて本丸御殿は拡張・改修されました。そのときに将軍宿殿機能としては不要になった中奥・奥部分を解体撤去し、代わりに増築されたのが今回完成した「上洛殿」(黒木書院・湯殿書院等も)です。

ではそれぞれの部屋を写真で紹介しますね。

上洛殿

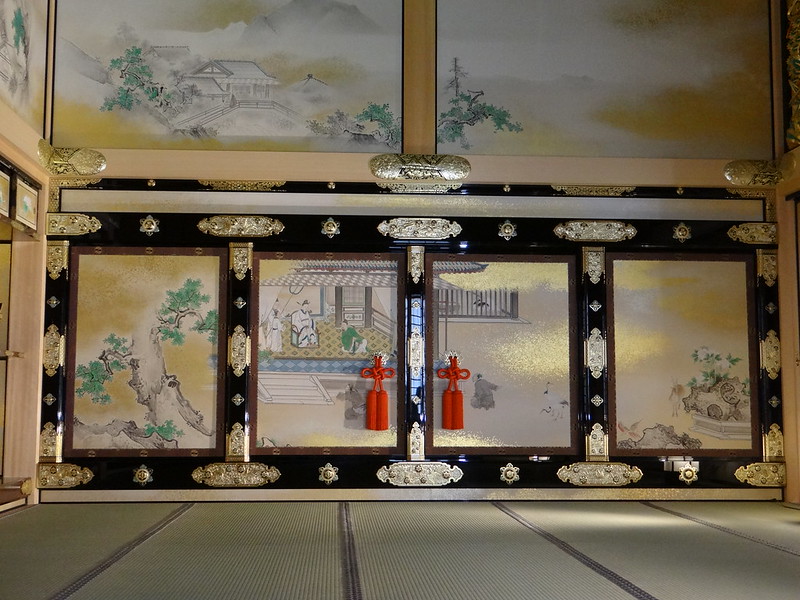

別名「御成書院」とも呼ばれる、本丸御殿のなかでもっとも格式の高い空間です。江戸時代には「御書院」や「御白書院(おしろしょいん)」と呼ばれたそうです。

障壁画はもちろん天井や長押、欄間などあらゆる場所に絢爛豪華な装飾がほどこされています。

黒木書院

この本丸御殿で唯一、松材で建てられています(ほかはヒノキ材)。そのため年数が経つと黒く変色することから「黒木書院」と名付けられました。何十年かしたらこの復元された黒木書院も変色するんでしょうね。いまから楽しみです。

清州城にあった家康の宿舎を移築したと伝わっています。

湯殿書院

文字通り「湯殿=風呂」です。当時の風呂は湯船があるわけではなく蒸し風呂(サウナ)になっています。

将軍が風呂上がりに休憩する部屋もあります。

その他

上洛殿、黒木書院、湯殿書院以外にも廊下や控えの間(梅之間)なども見学しました。

絢爛豪華な装飾いろいろ

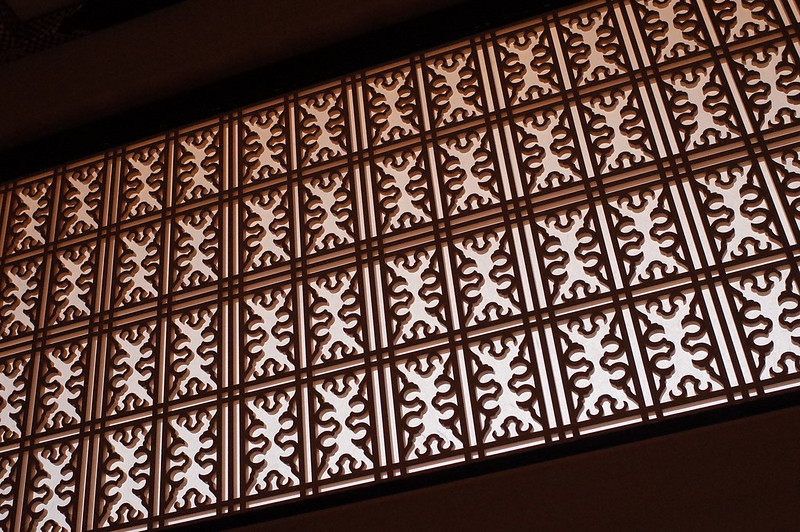

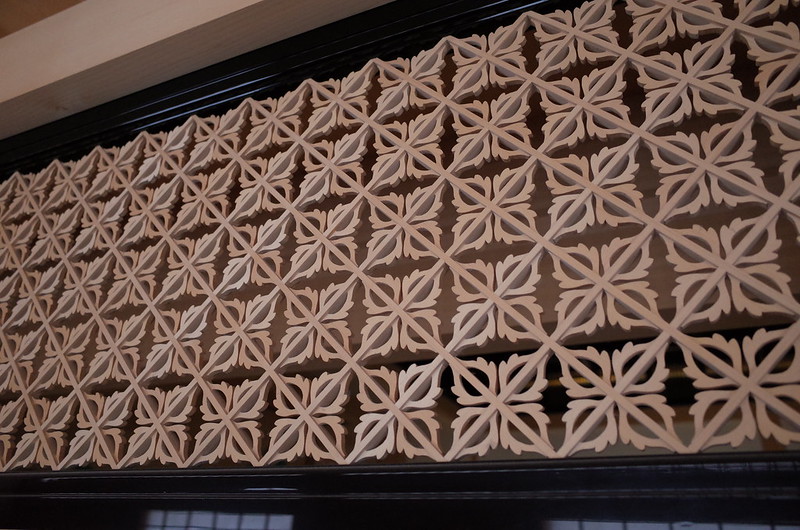

御殿内にはさまざまなタイプの釘隠しや障子の引き手がありました。格天井の細工もどれも美しいですね。

あえてどの部屋のものかは載せませんので、現地で探してみてください。

釘隠し

引手金具

格天井

欄間

見学を終えて

じつに見事な復元でした。

狩野派の障壁画の復元模写だけでなく、さまざまな金具や欄間の彫刻にいたるまで、現代の職人のすばらしい仕事ぶりに感動しっぱなしでした。もちろん写真を見ておわかりのとおり、新築だから柱なども真新しくて「本物っぽくない」と不満に思われる方もいるかもしれません。でも本物ってなんでしょうか。もちろん復元はあくまでも復元であって本物ではありませんが、修復を繰り返せばいずれ当初のものなど何ひとつ残らないのも事実です。復元であってもこれから何十年、何百年と新しい歴史をつむいでいくことで、これもまた本物になるのだとぼくは思います。

そういう意味でも再スタートを切ったこの名古屋城本丸御殿を「いま」見ておくことはとても重要なことだと感じています。それは現代を生きるぼくらにしか味わえない特権だからです。

ぼくがどれだけ感動していたかはこの口が開いてる写真で伝わるかと思います(恥ずかしい)。

ちなみに今回は建物は完成したものの障壁画はまだ途中だそうです。

いまはまだ白いところにもこれから順次復元模写されたものが展示されていきます。また今年の秋には保管されている原画を襖にはめ込んで一般公開もするそうなので、ぼくもまた見学にいこうと思います。

名古屋城本丸御殿と二条城二の丸御殿を比較してみる

名古屋城本丸御殿は二条城二の丸御殿はよく似ています。

どちらも家光の時代に大幅に改修されたこと、御殿の障壁画は狩野探幽率いる狩野派が担当していることなど、じっさいに内部を歩くとその共通性がよくわかります。表面的なデータでも比較してみましょう。

| 名古屋城本丸御殿 | 二条城二の丸御殿 | |

|---|---|---|

| 完成年※ | 1634年(寛永11年)※徳川家光の上洛にあわせて改修 | 1626年(寛永3年)※後水尾天皇の行幸にあわせて改修 |

| 延べ面積 | 3100m2 | 3300m2 |

| 御殿配置 | 雁行型を改修時に拡張 | 雁行型 |

| 建物 | 13棟、30部屋以上 | 6棟、33部屋 |

| 建築構造 | 木造平屋建てこけら葺書院造 | 木造平屋建てこけら葺書院造 |

| 障壁画担当絵師 | 狩野探幽 | 狩野探幽 |

| 障壁画の数 | 1049面 | 3600面 |

またどちらも明治期には宮内省管轄の離宮となり、その後地元(名古屋市、京都市)に下賜され一般公開されるようになったという点でも共通していますね。残念ながら名古屋城のほうは戦災で焼失してしまいましたが、こうして復元されてまた見られるようになったことはすばらしいことだと思います。

名古屋城本丸御殿を見てから二条城二の丸御殿を見るもよし、反対に先に二条城二の丸御殿を見てから名古屋城本丸御殿にいくもよし、同じ時代に完成した日本を代表する御殿建築の素晴らしさをぜひ堪能してください。

おまけ

すでに公開されていた第1期、第2期公開エリアもすごいんです。もしまだ見てないという方はよりいっそう楽しめると思います!

とくに遠侍(玄関)の「竹林豹虎図」は必見ですよ。

[追記]

名古屋城本丸御殿の正確な部屋数について問い合わせたのですが、部屋数として公式に公表している数字がなく、「30部屋以上」としか発表していないとのことでした。